お客様のニーズに応え続ける「ニュー・インシュアランス・クリエイター」への挑戦

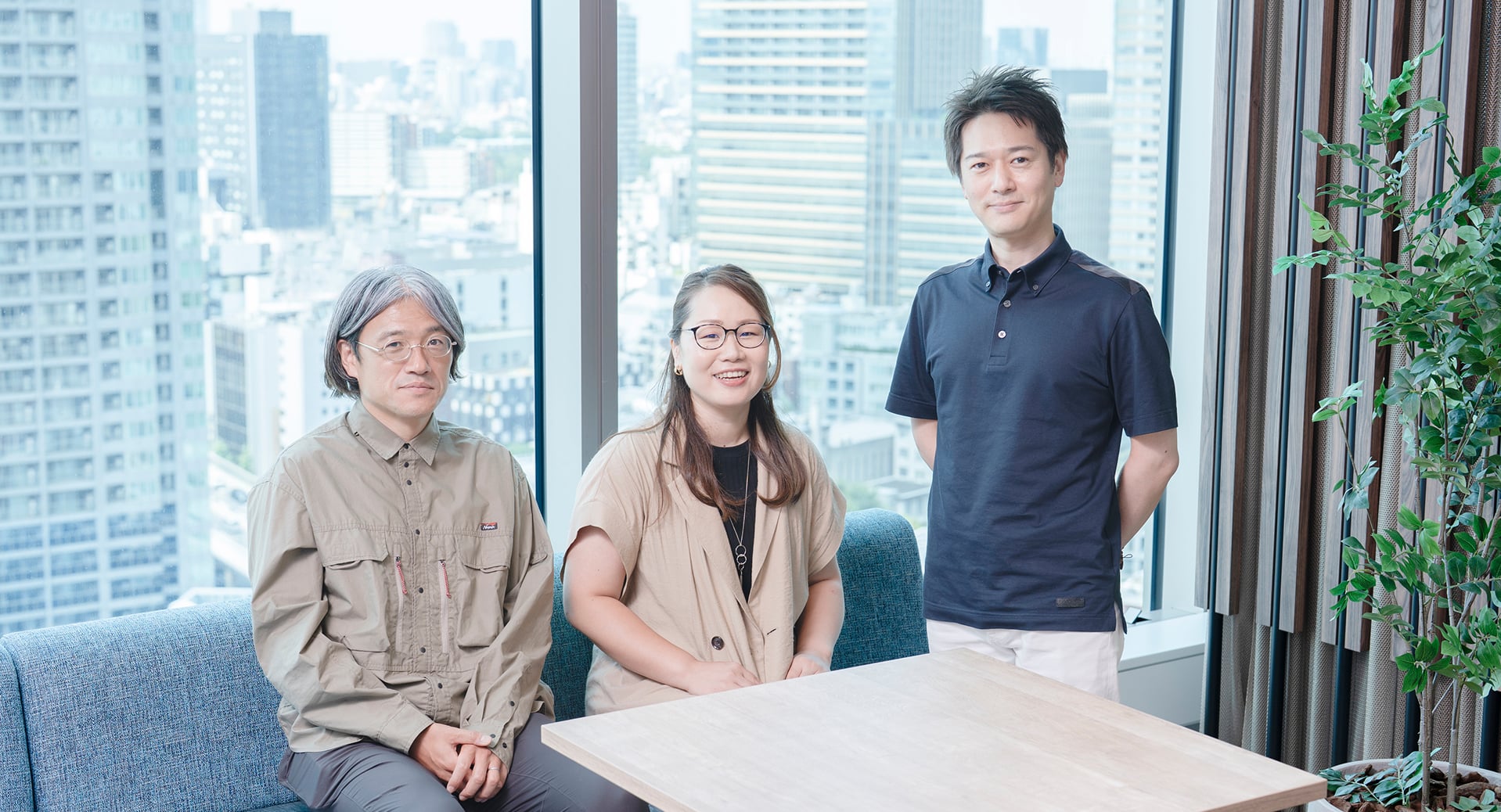

新たな商品・サービスを提供し続け、従業員が働きがいを実感し続ける生命保険会社 “ニュー・インシュアランス・クリエイター” を目指す、はなさく生命。なかでもダイレクトマーケット推進部は、専門性の高いメンバーが会社としての「ありたい姿」を体現しようと切磋琢磨しています。同推進部にはどんなカルチャーが根づき、どのようなチャレンジが展開されているか、課長の畝村と、課長補佐の三宅、日下部が語り合いました。

畝村 直弥 NAOYA UNEMURA

ダイレクト

マーケット推進部 課長

東京都出身。2008年に大学卒業後、印刷会社へ入社。商業印刷物を中心とした営業業務を行う。その後複数社の少額短期保険へ転職し、主に保険のダイレクトマーケット販売領域の業務に従事。2023年1月にみらいな推進部(現ダイレクトマーケット推進部)課長として入社。

朝活の習慣化に励む。

三宅 雅也 MASAYA MIYAKE

ダイレクト

マーケット推進部 課長補佐

2001年新卒でアパレルメーカーに就職後、携帯コンテンツプロバイダ、外資系EC企業を経て2021年1月にはなさく生命に入社。現在はコールセンター運営業務従事。

趣味はペットの犬との旅行と、毎日の軽い筋トレ。

日下部 奈緒美 NAOMI KUSAKABE

ダイレクト

マーケット推進部 課長補佐

福井県出身。不動産、保険、医療系事業を経てデジタルマーケティングの専門性を確立。広告代理店では、製造業の海外進出や大手ブランドの日本進出を支援。2024年5月よりはなさく生命に入社し、ダイレクトマーケット推進部の課長補佐として、これまでの知見を活かしたダイレクトマーケティングを推進。プライベートでは、AIや統計を用いたデータ分析やアプリ開発を楽しむ2児の母。

目次

- 顧客の多様なニーズに応え、ダイレクト市場をリードする存在に

- 「さらなる挑戦」を求めてはなさく生命へ

- 顧客体験価値の向上に向けて、ワンチームで新たな取り組みに挑む

- スキルアップにも積極的にチャレンジ「事業に学びを還元したい」

- 自らアンテナを張り、挑戦し続けることが成長につながる

全て表示

顧客の多様なニーズに応え、ダイレクト市場をリードする存在に

はじめに、ダイレクトマーケット推進部がどんな役割を担う部署なのか、教えてください。

畝村:ダイレクトマーケット推進部は、TVや新聞、Web広告などを通じて当社の保険をお客様に知っていただき、郵送通販(紙による保険申込み)やWeb通販(Webサイトを経由しての保険申込み)につなげることを役割としています。

TVや新聞、Web動画などクリエイティブの作成や、お客様から入電があった場合の対応するコールセンター運営、広告運用、データ分析など、ダイレクトマーケットに関するすべての領域を取り扱っており、各領域のスペシャリストたちがそれぞれの分野で活躍しています。

三宅:はなさく生命にはエージェンシーマーケット推進部といって、代理店チャネルで販売を推進する部署があります。それと並ぶもう1つの柱として、お客様にTVCMや新聞、Web広告で直接アプローチするダイレクトマーケット推進部が立ち上げられました。

私たちに課せられたミッションは、ダイレクト市場で業界ナンバーワンになること。ダイレクト市場全体をリードする存在になることを目指しています。実際に、部署が立ち上がってから3年で契約件数は当初の約5倍になり、ダイレクト市場トップ水準になることができました。

けれども、まだまだお客様のニーズに応え切れてはいません。たとえば、Webで保険の申込みをしたいというお客様のニーズと、実際のWeb申込み数が乖離している現状があるからです。現在は各領域のプロフェッショナルたちがその差を埋めるための取り組みをしているところです。

「さらなる挑戦」を求めてはなさく生命へ

皆さんがはなさく生命に入社した経緯を教えてください。

日下部:私は医療系の人材紹介会社でマーケティングのキャリアをスタートして、その後海外向け広告代理店で約10年間、デジタル広告を中心に広告運用やSNS運用を行っていました。

当社を選んだきっかけとして、立ち上げから5年目でこれから伸びていく会社だということ、事業規模が大きくアクティブにチャレンジできそうなことから、おもしろそうだなと思い入社しました。

三宅:私ははなさく生命の前職は外資系EC企業で、プロモーションとバイイングに従事していました。

それまでいくつか転職をしてきたんですが、キャリアの軸は常に、自分自身の市場価値を高める働き方をすること。その軸でふと過去を振り返ったときに、新規事業の立ち上げの経験がないなと思ったんです。

ただ、そのEC企業はアメリカに本社があり、新規事業の立ち上げといっても本国でローンチしたビジネスを日本にローカライズすることが中心。ゼロイチでできることはほぼありませんでした。

それがきっかけで転職を考えるようになり、タイミングよくはなさく生命の立ち上げ期に参画することができました。

畝村:新たなフィールドで挑戦したかった思いは私も同じですね。前職では少額短期保険の会社でダイレクトマーケティングをしていたんですが、この経験を活かして、より大きな規模でチャレンジしたいと考え入社を決めました。

現在の業務内容を教えてください。

畝村:私はデータ分析からの施策検討やクリエイティブの検討、各種領域の数字のもとづく戦略立案などを担っています。

三宅:私は主に新規顧客向けコールセンターの運営管理や業務改善を行っています。

コールセンターは運営を開始してから5年が経過しました。これからさらに規模を拡大させていこうという中で、より最適化を図る必要があります。今後どうすればよりお客様に寄り添った対応ができるか、体制の整備も含めて改善を試みているところです。

日下部:私はリスティングやディスプレイ、SNS、動画など、ダイレクトマーケティング領域のデジタル広告全般の予算管理や施策進行を担当しています。クリエイティブチームと連携しながら、どんなクリエイティブを作ったらよりパフォーマンスが上がるかを検討します。

特にSNSや動画はクリエイティブによってパフォーマンスが大きく左右されるので、効果検証を重ねながらさまざまな試みをし続けています。新たなクリエイティブを生み出すたび、すぐにお客様の反応が見られるところは、とても魅力的ですね。

顧客体験価値の向上に向けて、ワンチームで新たな取り組みに挑む

皆さんがふだん、業務の中でどんなチャレンジをしているか、聞かせてください。

畝村:直近では、画面共有サポートシステムの導入が1つのチャレンジでした。お客様とオペレーターのブラウザ画面を同期して、お客様が見ているWebページをオペレーターがリアルタイムで確認しながら保険の申込み手続きをサポートできるツールです。

世の中がスピーディに変化するなかで、お客様の多様化するニーズを網羅的にカバーして、個々の望む方法でストレスなく保険の申込みができるようにすることも、ニュー・インシュアランス・クリエイターとしての大切な役割です。

ダイレクトマーケット推進部はお客様との距離が近い分、常にお客様を意識してサービスを提供していかなければ、契約数は伸びません。逆に契約数を伸ばすためには、お客様目線でどうすればいいかを第一に考える必要があると思っています。

こうした新しい挑戦には、相当なエネルギーが必要となるのではないでしょうか。

畝村:そうですね。事業を前に進めるためには、協力者を募らなければなりません。協力者が多くなればなるほど、調整などの面では苦労を伴います。

特に、はなさく生命は日本生命という業界のリーディングカンパニーの子会社なので、リスクや防御についても熟考する必要があります。

そこを突破するのは大変ですが、はなさく生命には新たなチャレンジに前向きなメンバーが多いので救われています。誰かがチャレンジしたいと手を挙げると「こうすればどう?」「この前例が応用できるんじゃない?」と積極的に意見をくれる仲間がいます。

日下部:いま畝村さんから「防御」の話が出ましたが、金融業界では特に個人情報に関しては、他業界と比較してもかなり厳しく扱っています。そのため、1つの施策を進めるにしてもさまざまな部署から承認を得なければいけません。

承認を取り付けるためには、課題となるセキュリティやコンプライアンスについて、まず自分たちで整理してから関係部署に相談する必要があります。

新たなチャレンジへのハードルはかなり高いのですが、他部署の方も「新しくても、よいものなら取り入れていこう」と前向きに検討してくださるので、業界に先駆けてデータ活用ができているのだと思います。

畝村:2023年に電気通信事業法が改正されて将来的にサードパーティCookieが使えなくなると言われたときも、変化に対応するためにすぐにチャレンジしようと動き出しました。あのときも、他部署のメンバーが協力してくれましたよね。

日下部:そうですね。Cookie規制への対応は、何ならCookieが使えなくなってから考えてもよかった。けれども、変化にスピーディに対応するために、社内で検討を重ねて、結果的に業界でもトップクラスのアウトプットにつなげられました。

新たな取り組みをするときは、クリアしなければいけない課題がたくさんありますよね。そんなとき、周囲に相談すると、IT戦略やコンプライアンス、法務の方々含め、皆さん本当に親身になって、どうしたら実現可能になるか一緒に考えてくれるんです。

「期待値」と「現状」のあいだに差分があったら、それをどう埋めていくか、組織一体となって考える。みんなで保険業界ナンバーワンを目指そうという風土があると感じます。

まさに「ワンチーム」ですね。三宅さんは、新たに保険への加入を検討しているお客様に対応するコールセンター業務の最適化に取り組んでいるそうですね。

三宅:はい。複数のコールセンターがあるなかで、どの部署が何を得意としていて、どこにどんな人員を配置したらいいか、業務を整理して全体最適を図っています。

その1つが、オンライン面談の導入と利用拡大に向けたチャレンジです。オンライン面談とは、コールセンターのオペレーターがお客様とオンラインで面談をして申込みにつなげるという、申込みチャネルを1つ増やすための取り組みですね。

畝村:オンライン面談の検討は、2025年1月に変額保険の販売を開始すると同時にスタートしました。変額保険は独特の商品形態をとっているため、Web通販や郵送通販だけでは対応しきれません。そこで、オンライン面談でオペレーターに直接相談できる仕組みをつくろうとしたのが始まりです。

現在は、このオンライン面談を活用して、もう1つクロージングできるチャネルを作る取り組みをしています。新たな試みとして立ち上がったオンライン面談をどう拡大していくか、三宅さんが挑戦をしているところですね。

三宅:オンライン面談の導入はなかなか大変で、特に担当するオペレーターはすべての商品知識を頭に入れたうえでお客様に説明する必要があるので、どうしても負担が大きくなってしまいます。今後はAIでオペレーターをサポートする仕組みを構築して、負担の軽減を図りたいと考えているところです。

スキルアップにも積極的にチャレンジ「事業に学びを還元したい」

チャレンジがチャレンジを呼ぶ形ができているんですね。ダイレクトマーケット推進部では自己啓発にも力を入れていると聞きました。

日下部:これは私の例なのですが、現在データサイエンスのオンライン講座を受講しています。前職の広告代理店で身につけた広告の運用や戦略立案などのスキルに加えて、データ分析やAI活用の知見を身につけたいと思ったことがキッカケです。

AI活用には大きく2つ、数学の統計や機械学習で活用する道と、動画やキャッチコピーの生成に活用する道があると思っています。私はこのうち、統計・機会学習を深く理解することで、今後の施策に活かせないかと考えています。

今回、講座を受講するにあたっては、自分で外部の講座を見つけて申込みをしました。はなさく生命には社外研修参加制度など、成長を支援してくれる制度があるので、それを利用して受講することができました。会社が個人の成長を応援するスタンスでいてくれることは心強いですね。

学び始めたことで、何か変化はありましたか?

日下部:AIやデータ分析について理解が深まることで、「将来的にこんなデータセットにして分析するとペルソナが出しやすくなるのではないか」などアイディアが浮かぶようになりました。まだまだ初心者レベルですが、講座で得た知識を実務に落とし込み、社内で活用を進めていくことで、より成長していけるのではないかと思います。

将来的には部内への還元もしていきたいですね。特に生成AIはものすごい勢いで進化しているので、その波に乗り遅れないように、事業にどう組み込んでいくかも含めて基盤づくりをしていきたいと思っています。

AI活用に関しては、いかに安全な環境でデータを扱うかといったセキュリティ面での課題もあります。そこをクリアして、今後はデータ分析にもAIを活用することで、これまで見えなかった顧客インサイトを深く掘り下げていきたいですね。

さらに、クリエイティブにもAIを活用し、コピーや企画、動画生成などを自動化することで、スピード感とパーソナライゼーションを実現したいと考えています。

自らアンテナを張り、挑戦し続けることが成長につながる

今後、ダイレクトマーケット推進部としてどういったチャレンジをしていきたいか、教えてください。

畝村:ダイレクト市場をリードする存在でありたいですね。これまでは、先行他社に追いつけ、追い越せという気持ちでさまざまな取り組みを重ねてきましたが、これからは自分たちが市場をつくっていく意識を持ちたいです。

加えて、進化を続ける生成AIの活用も事業を加速するカギになるでしょう。AI技術をしっかりと自分ごと化して、新しいサービスを展開していきたいと思っています。

そうしたチャレンジに、どんな組織で臨みたいですか?

畝村:常に新しいことにアンテナを張りながら、挑戦し続ける組織です。新しいことに挑戦しなければ、成長は見込めません。

実際に、現在もそんなメンバーがそろっています。たとえば先日、日下部さんがAIを使ったおもしろいアウトプットを見せてくれました。私と上司はそれに刺激を受けて、「自分たちもやってみよう」と勉強を始めたんです。そのうち、学んだことや新しく発見したことを自慢し合うようになり、いつの間にか互いに切磋琢磨するようになっていたんです。

アンテナを張ること自体が大切なのではなく、新しいこと、学ぶことが好きだから自然とアンテナを張る。そんな人がたくさんいる部署だと感じました。

まさにニュー・インシュアランス・クリエイターですね。最後に、皆さんが今後どんなキャリアを歩んでいきたいか、教えてください。

三宅:コールセンター領域でも一般的にAI技術を活用した取り組みを開始する企業が増えてきていますが、はなさく生命でもぜひそうした取り組みをしていきたいですね。それが将来的に、コールセンターのイノベーションにつながればと思います。

はなさく生命は非常に変化のスピードが速い会社です。そのため、いま取り組んでいることに対して方針転換を迫られることがあります。そうした状況の変化に対応できる、柔軟な思考を持った方と一緒に、さまざまなチャレンジをしていきたいですね。

日下部:先日、Google Marketing Live Japan 2025にて、当社の「Google 広告のAI活用による革新的な取り組み」が事例として紹介されました。今後も引き続きデータとテクノロジーを活用して、お客様1人ひとりに最適なコミュニケーションを提供できるよう追求していきたいと思っています。

はなさく生命のダイレクトマーケティングは、他業界と比べても予算規模が圧倒的に大きく、意欲的に挑戦できるフィールドが整っています。ただ、保険業界には、お客様を守るための厳しいルールや規制がたくさんあります。制約の中でいかに新しい価値を生み出すか。困難なシチュエーションに対してチャレンジする好奇心を持った方を心待ちにしています。

畝村:お客様の利便性を向上するサービスやスキームをどんどんアウトプットしていきたいですね。

ダイレクトマーケット推進部には、独自の得意領域を持った人たちが集まっており、皆それぞれベースラインを持ちながら、幅を広げていこうとしています。

何か1つ、自分の強みや得意領域を持ったうえで、それを土台にいろいろなことに挑戦したい方にぜひ参画いただきたいと思います。

※組織名・社員の所属部署や役職等は

取材当時のものです。